|

CITESwoodID: Beschreibungen, Illustrationen, Identifikation und Abruf von Information |

CITESwoodID entstand im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz (BFN) am Thünen-Institut, Hamburg, und steht in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch zur Verfügung. Die erste Version (2005) wurde gemeinsam von Diplom-Holzwirtin Karin Gembruch und Dr. H.G. Richter ausgeführt und von Dr. G. Koch koordiniert. Für die folgenden Aktualisierungen der Datenbank (2008, 2013, 2017) zeichnen die beiden letztgenannten Autoren verantwortlich.

Derzeit umfasst die Datenbank a) die wichtigsten CITES-geschützten Handelshölzer, die für Schnittholz und weiter verarbeitete Produkte genutzt werden, sowie b) eine Reihe von Handelshölzern, die nach dem äußeren Erscheinungsbild leicht mit CITES-Holzarten verwechselt werden können. CITES-geschützte Baumarten, die im Wesentlichen für die Gewinnung von Nicht-Holzprodukten dienen, sind in dieser Datenbank nur im Einzelfall berücksichtigt.

CITESwoodID bietet die Möglichkeit, Handelshölzer, die den Schutzbestimmungen des Washingtoner Artenschutzabkommens (CITES) unterliegen, anhand makroskopischer Strukturmerkmale zu bestimmen. Unter makroskopischen Strukturmerkmalen sind solche Merkmale zu verstehen, die mit bloßem Auge oder einer etwa 10-fachen Vergrößerungslupe sichtbar sind. Neben der reinen computergestützten Identifikation einzelner Holzarten bietet die Datenbank zusätzlich den Zugriff auf Beschreibungen und Illustrationen ähnlicher Hölzer, mit denen die unter CITES geschützten Hölzer leicht verwechselt werden können.

Die Daten wurden im DELTA System entwickelt, die interaktive Identifikation verwendet das Programm Intkey – siehe delta-intkey.com.

Besonderer Wert wurde auf die Erstellung qualitativ hochwertiger fotografischer Abbildungen gelegt. Sowohl die Merkmale als auch die einzelnen Holzarten sind mit farbigen Abbildungen illustriert. Diese stehen zusätzlich zu den Definitionen und Erklärungen bei einer Identifikation zur Verfügung. Die Aufnahmen der Querschnitte erfolgten in einer Vergrößerung (ca. 10-fach), die der einer üblichen Lupe entspricht. Holzoberflächen sind im Maßstab 1:1 abgebildet. Dem Betrachter wird dadurch ein unmittelbarer Bildvergleich mit der zu bestimmenden Holzprobe ermöglicht. Die meisten Strukturmerkmale, die bei der Beschreibung und Bestimmung zur Anwendung kommen, sind ebenfalls illustriert und zusätzlich von erklärenden Kommentaren begleitet mit Definitionen, Beispielen, technischen Anleitungen, etc..

CITESwoodID wurde als visuelle (Bilder) und textliche (Beschreibungen) Entscheidungshilfe für Institutionen bzw. Personen entwickelt, die die Kontrolle von Import und Export von Holz und Holzprodukten verantwortlich wahrnehmen, die den CITES Schutzbestimmungen unterliegen. Darüber hinaus ist es als nützliches Instrument für den Einsatz in sämtlichen Aus- und Weiterbildungseinrichtungen der Forst- und Holzwirtschaft gedacht, wo Holzstruktur und Holzartenbestimmung Teile des Unterrichtes bzw. der beruflichen Arbeit sind. Zudem eignet es sich auch zum Selbststudium und kann auch von weniger erfahrenen Personen nach einiger Zeit der Einarbeitung und Übung erfolgreich eingesetzt werden.

Die makroskopische Bestimmung von Holz wurde ursprünglich aus der mikroanatomischen Betrachtungsweise entwickelt. Andererseits geht sie aber auch jeder mikrostrukturellen Untersuchung voraus und fungiert dabei als erste Orientierungshilfe bei der Holzartenerkennung. Da Praktiker in den meisten Fällen keine Möglichkeiten haben, entsprechende mikroskopische Untersuchungen durchzuführen, bietet die makroskopische Untersuchung einer Holzprobe gerade für diese die einzige Möglichkeit, eine vorläufige Kontrolle am Objekt vorzunehmen und zu verifizieren, ob ein bestimmtes Holz korrekt bezeichnet ist.

Von vornherein muss jedoch deutlich zum Ausdruck kommen, dass einer makroskopischen Bestimmung von Holzarten enge Grenzen gesetzt sind. Das liegt zum einen daran, dass im Vergleich zur Mikroskopie wesentlich weniger Merkmale zur Verfügung stehen, die zu einer Identifikation beitragen können, zum anderen aber auch daran, dass Merkmale herangezogen werden müssen, die zum Teil sehr veränderlich sind und vom subjektivem Empfinden des Anwenders abhängen. Wenn man bedenkt, dass einzelne Holzarten nur mit Hilfe weniger mikroskopischer Strukturmerkmale auseinander gehalten werden können, darf es nicht verwundern, wenn nach einer makroskopischen Bestimmung noch mehrere Holzarten in Frage kommen und diese nicht weiter differenziert werden können. In solchen Fällen kann dann lediglich auf mögliche Unterscheidungshilfen hingewiesen werden. Gesicherte Ergebnisse bezüglich Holzartenbestimmung liefert letztlich nur die mikroskopische Untersuchung. Diese können z.B. beim Thünen-Institut in Auftrag gegeben werden (www.thuenen.de).

Bei der Holzartenbestimmung bieten sich drei zu untersuchende Schnittrichtungen an:

Auf diesen drei Schnittebenen bzw. Oberflächen können Strukturunterschiede beobachtet werden, die zu einer Identifikation einer Holzart beitragen können. Die drei Schnittrichtungen ergeben zusammen ein räumliches Bild vom Holzkörper.

QuerschnittFür die makroskopische Bestimmung einer Holzart ist der Querschnitt, auch Hirnschnitt genannt, die entscheidende Schnittfläche. Sie bietet dem Betrachter die meisten Informationen über vorhandene Zellelemente und deren Anordnung im Holzkörper. Beim Querschnitt wird der Schnitt senkrecht zur Stammachse geführt und legt die Hirnfläche eines Stammes oder einer Probe frei. Alle axial ausgerichteten Zellelemente werden durchtrennt und sichtbar gemacht. Selbst relativ kleine Querschnitte vermögen einen besseren Eindruck vom Aufbau eines Holzkörpers zu vermitteln als große Längsflächen. Ist der Querschnitt jedoch zu klein oder kaum zugänglich, wie z.B. bei Furnieren (meist nur um die 0.5 mm dick), so kann möglicherweise anhand der Strukturbilder auf Längsflächen das Querschnittsbild rekonstruiert werden.

RadialschnittAuf Radialflächen werden sich kreuzende Strukturelemente sichtbar gemacht. Der in Längsrichtung verlaufende Schnitt wird in der Ebene der Holzstrahlen geführt. Dabei werden die horizontal verlaufenden Holzstrahlen als z.T. sehr deutliche, das Holzbild prägende Spiegel sichtbar, z.B. bei Ahorn und Kirsche. Diese Tatsache brachte dem Radialschnitt in der Praxis auch die Bezeichnung "Spiegelschnitt" ein. Die Zuwachszonenbegrenzungen werden durch den Radialschnitt rechtwinklig durchschnitten und je nach Ausprägung als schmale oder breite Streifen sichtbar.

TangentialschnittDer Tangentialschnitt wird längs zur Stammachse im Sinne einer Tangente zu den Zuwachszonen geführt. Die Holzstrahlen werden im rechten Winkel durchtrennt und ihre Spindeln sichtbar gemacht. Auf Tangentialflächen erscheinen die im spitzen Winkel angeschnittenen Zuwachszonen fladerförmig als parabelförmige Bögen, was in der Praxis zur Bezeichnung "Fladerschnitt" führte.

In der Praxis der Holzartenbestimmung werden die verschiedenen Schnittebenen auch mit einzelnen Buchstaben bezeichnet: X (Querschnitt), R (Radialschnitt) und T (Tangentialschnitt). In der Mikroskopie werden meist die englisch-sprachigen Abkürzungen TS (transverse section), RLS (radial longitudinal section) und TLS (tangential longitudinal section) verwendet. Auf den genannten Schnittflächen lassen sich aufgrund des begrenzten Auflösungsvermögens des Auges wie auch der Lupe nur ausnahmsweise einzelne Zellen erkennen. Lediglich die Gefäße (Poren) können eine Größe erreichen, die schon dem bloßem Auge zugänglich ist. Dabei sind jedoch nicht die Zellen selbst erkennbar, sondern lediglich die Lumina als Poren oder Porenrillen dem Betrachter zugänglich. Ansonsten können lediglich Zellverbände makroskopisch, zum Beispiel das Axialparenchym oder die Holzstrahlen, erkannt werden, deren einzelne Elemente sich in Farbe, Form und Funktion gleichen und sich als Komplex vom umgebenden Gewebe abheben.

Das Laubholz setzt sich im Wesentlichen aus drei Zellelementen zusammen:

Die Fasern haben die mechanische Festigkeit des Baumes sicherzustellen und müssen den vielfältigen dynamischen und statischen Belastungen standhalten. Das Festigungsgewebe macht i.d.R. die Hauptmasse des Holzes aus und wird deshalb auch oft als Grundgewebe bezeichnet. Makroskopisch stellen sich die Fasern als Grundfläche dar, von denen sich die anderen Zellelemente optisch mehr oder weniger abheben.

Die Parenchymzellen übernehmen bei Laubhölzern wie auch bei Nadelhölzern die Speicherung, Umwandlung und Leitung von Nährstoffen. Sie sind zum einen in Längsrichtung (parallel zur Stammachse) orientiert (Längs- oder Axialparenchym), zum anderen bilden sie die radial gerichteten Holzstrahlen. Bei den Laubhölzern ist das Axialparenchym z.T. sehr ausgeprägt und von besonderem diagnostischem Wert, weil es auf Querschnitten in charakteristischen Flächen, Bändern oder Linien auftritt, die sich durch ihre meist hellere Eigenfärbung deutlich vom dunkleren Fasergrundgewebe abheben. Aber auch das Holzstrahlen bildende Parenchym ist als makroskopisch erkennbares Merkmal von großer Wichtigkeit, wenn es etwa darum geht, Größenordnung (Breite und Höhe) und Anordnung (Stockwerkbau) der Holzstrahlen bei der Bestimmung einzusetzen.

Die nur bei Laubhölzern vorkommenden Gefäße dienen der Wasserleitung in axialer Richtung. Von allen Zellarten erreichen die Gefäße den größten Durchmesser. Auf Querschnitten sind die Gefäße als Poren, auf Seitenflächen als Porenrillen z.T. deutlich erkennbar. Die Porenrillen entstehen durch die lückenlose Folge einzelner Gefäßzellen, wodurch ein schlauchartiger Gang entsteht. Sowohl die Größe der Gefäße sowie deren Anordnung über den Querschnitt sind bei makroskopischen Holzartenbestimmungen von besonderer Bedeutung. In zahlreichen Hölzern sind die Gefäße mit Thyllen oder/und anderen Inhaltsstoffen angefüllt, was bei einer Identifikation von Bedeutung ist.

Bei einigen Laubhölzern werden axiale, selten auch radiale Harzkanäle ausgebildet. Die Größe der Harzkanäle und deren Anordnung auf dem Querschnitt sind von diagnostischer Bedeutung. Makroskopisch sind die Harzkanäle oft nur anhand von auskristallisiertem oder austretendem Harzes als helle Inhalte bzw. dunkle Flecke um die Kanäle herum erkennbar.

Die entwicklungsgeschichtlich wesentlich älteren Nadelhölzer sind durch einen deutlich einfacheren Bau und eine weniger weit gehende Spezialisierung bestimmter Zellarten charakterisiert als die Laubhölzer. Ihre makroskopische Bestimmung ist wegen des Fehlens gut definierter Merkmale wesentlich schwieriger als die von Laubhölzern. Die Nadelhölzer besitzen lediglich drei Zelltypen:

Die Tracheiden des Nadelholzes übernehmen sowohl die Festigungs- als auch die Leitungsfunktion. Der Durchmesser der einzelnen Tracheiden ist i.d.R. so klein, dass einzelne Zellen auch bei Lupenvergrößerung nicht erkennbar sind. Ihre Bedeutung bei makroskopischen Holzartenerkennungen liegt in der Tatsache begründet, dass sich die Tracheiden des Frühholzes durch eine hellere Farbe von denen des Spätholzes unterscheiden. Die Früh- und Spätholztracheiden bilden zusammen die Zuwachszone, den Jahrring. Von makroskopischer Bedeutung ist dabei der Übergang vom Früh- zum Spätholz innerhalb des Jahrringes.

Wie beim Laubholz auch, übernehmen die Parenchymzellen die Funktion der Stoffspeicherung, -umwandlung und -leitung. Die aus Parenchymzellen aufgebauten Holzstrahlen sind bei allen Nadelhölzern i.d.R. einreihig und niedrig. Die im Holz verstreut angeordneten Axialparenchymzellen sind makroskopisch nicht erkennbar.

Harzkanäle werden regelmäßig in einigen Gattungen der Familie Pinaceae ausgebildet, unter anderen bei allen Kiefern (Pinus spp.), Fichten (Picea spp.), Lärchen (Larix spp.) und Douglasien (Pseudotsuga spp.), und zwar axiale und radiale Harzkanäle. Anhand des Vorkommens von Harzkanälen können zumindest die Hölzer dieser vier Gattungen von anderen Nadelhölzern ohne Harzkanäle getrennt werden. Die Größe der Harzkanäle und deren Anordnung auf dem Querschnitt sind von diagnostischer Bedeutung.

Die Farbbilder der Holzoberflächen wurden “true to color” (Echtfarben) justiert und auf einem qualitativ hochwertigen konventionellen Monitor im ADOBE-GAMMA System kalibriert. Die Farbwiedergabe kann jedoch nicht immer zuverlässig sein, da viele der im Gebrauch befindlichen Monitore nicht im ADOBE-GAMMA System kalibriert sind oder nicht kalibriert werden können, wie zum Beispiel die meisten TFT Monitore.

Die Merkmalsliste enthält mehrere Text “Merkmale” für die Eingabe von zusätzlichen Beobachtungen oder Kommentaren unter den verschiedenen Themenbereichen. Diese Textmerkmale dienen dazu, Informationen zu bestimmten Eigenschaften eines Holzes aufzuzeichnen, die durch die Merkmale in der rigide strukturierten Liste nicht abgedeckt werden können. Wenn sich jedoch die Notwendigkeit ergibt, zwischen zwei oder mehreren fast identischen Hölzern zu unterscheiden, können diese zusätzlichen Beobachtungen und Kommentare eine große diagnostische Bedeutung haben und durch den Vergleich der kompletten Beschreibungen der betroffenen Hölzer eine endgültige Entscheidung am Ende der Identifikation erleichtern.

Um einzelne Merkmale und deren Ausprägungen erkennen zu können, werden Querschnitte und Längsflächen (radial und tangential) ausgewertet. Dazu wird die Holzprobe mit einem scharfen Messer in gewünschter Schnittrichtung angeschnitten und mit bloßem Auge oder einer Lupe (Vergrößerungsfaktor etwa 10x) betrachtet. Auf eine ausreichende Belichtung wird hingewiesen. Zum Anschneiden haben sich die im Handel erhältlichen Teppichmesser mit auswechselbaren Klingen bewährt. Um glatte Oberflächen zu erhalten, muss beim Anschneiden auf einen möglichst ziehenden Schnitt geachtet werden. Probleme ergeben sich bei Holzarten, deren Rohdichte entweder sehr gering oder aber sehr hoch ist. Bei sehr leichten Holzarten werden durch die schneidende Bewegung der Klinge Holzstrukturen oft zerdrückt und somit für eine Bestimmung unbrauchbar gemacht (hier hilft eine flexible Rasierklinge weiter). Bei sehr harten Hölzern ist das Anschneiden vor allem der Hirnflächen mit einem hohen Kraftaufwand verbunden. Zur Vereinfachung und zur Reduzierung von Gefahren durch die scharfe Klinge während des Anschneidens ist das Einspannen der Probe in einen Schraubstock empfehlenswert. Ziehende Schnitte sind bei harten Hölzern nicht leicht herzustellen und oft muss für eine Bestimmungsübung ein kleiner Anschnitt der Probe genügen. Bei den sehr harten Holzarten können die Holzstrukturen oftmals durch Messerriefen während des Schneidvorgangs überlagert werden.

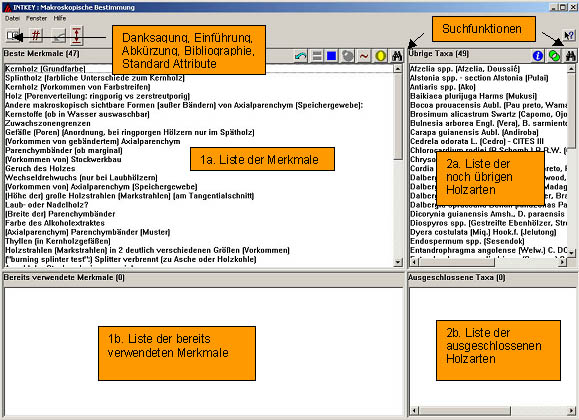

Der Intkey Bildschirm ist in vier Felder unterteilt (1a; 1b; 2a; 2b der Abbildung oben), die dem Nutzer erlaubt, die einzelnen Schritte des Verlaufes einer Identifikation zu verfolgen.

In der Standardeinstellung, dem „Normalen Arbeitsmodus“,

sind die verfügbaren Merkmale automatisch in einer Reihenfolge aufgeführt, die

die “besten Merkmale” an den Anfang der Liste setzt. Die

Identifikation wird schneller und genauer sein, wenn man Merkmale benützt, die

im oberen Bereich der Liste erscheinen. Wenn man ein bestimmtes Merkmal

verwenden will ohne die Liste visuell durchsuchen zu wollen, kann man den

Schalter  (“Finde Text in

Merkmalen”) aktivieren. Als weitere Option kann man auch den Schalter

(“Finde Text in

Merkmalen”) aktivieren. Als weitere Option kann man auch den Schalter

(“Natürliche

Reihenfolge”) nutzen, um so die verfügbaren Merkmale anzuzeigen, so wie sie in

der Original-Merkmalsliste aufgeführt sind in der Reihenfolge Nomenklatur,

allgemeine Informationen, Holzbild, Holzstruktur (Gefäße, Axialparenchym,

Holzstrahlen, Stockwerkbau, Sekretstrukturen, Fluoreszenz und andere

physikalisch-chemische Merkmale. Um zur "besten" Reihenfolge

zurückzukehren, aktiviert man den Schalter

(“Natürliche

Reihenfolge”) nutzen, um so die verfügbaren Merkmale anzuzeigen, so wie sie in

der Original-Merkmalsliste aufgeführt sind in der Reihenfolge Nomenklatur,

allgemeine Informationen, Holzbild, Holzstruktur (Gefäße, Axialparenchym,

Holzstrahlen, Stockwerkbau, Sekretstrukturen, Fluoreszenz und andere

physikalisch-chemische Merkmale. Um zur "besten" Reihenfolge

zurückzukehren, aktiviert man den Schalter  (“'Beste' Reihenfolge”). Über den Schalter

(“'Beste' Reihenfolge”). Über den Schalter  besteht die Möglichkeit, mit einem einem begrenzten Satz von Merkmalen, zum Beispiel

nur Gefäßmerkmale, zu arbeiten.

besteht die Möglichkeit, mit einem einem begrenzten Satz von Merkmalen, zum Beispiel

nur Gefäßmerkmale, zu arbeiten.

Verfügbare Merkmale (oberes Fenster links), verwendete Merkmale (unteres Fenster links), übrige Taxa (oberes Fenster rechts) und ausgeschlossene Taxa (unteres Fenster rechts) werden nach jedem Schritt der Identifikation angezeigt.

Unter allen Umständen sollte man so lange wie möglich mit positiv affirmativen Untermerkmalen (solche, die man mit Sicherheit erkannt hat) arbeiten. Bei Verwendung negativer Untermerkmale, zum Beispiel “nicht vorhanden”, ist das Risiko, den falschen Weg zu gehen, ziemlich groß, da “vorhanden” tatsächlich vorliegt und so auch in der Datenbank kodiert ist, dieses Untermerkmal aber vom Nutzer zunächst übersehen wurde.

Zu den meisten Merkmalen gibt es Anmerkungen mit Informationen zu Definitionen; Hinweise zur richtigen Interpretation der eigenen Beobachtungen; Vorgehensweisen bei der Probenaufbereitung für bestimmte Vorhaben; Beispielen von Hölzern mit einer typischen Ausbildung des verwendeten Merkmals; Ratschlägen, wie man Fehlinterpretationen am besten vermeidet; Information zu Eigenschaften, die in der Merkmalsliste nicht berücksichtigt wurden; etc. Zusätzlich gibt es zu den Merkmalen und den Hölzern in der Datenbank qualitativ hochwertige, farbige Abbildungen, die die wichtigen makroskopischen Merkmale auf Quer- und Längsflächen darstellen. Diese Abbildungen können sehr hilfreich sein beim Auffinden eines Merkmals und seiner passenden Verwendung. Abbildungen sind auch dann besonders nützlich, wenn es darum geht, Ergebnisse eines Suchlaufs durch visuellen Vergleich zu bestätigen (oder auch zurückzuweisen).

Der Schalter

(Einführung und weitere

Informationen) im Hauptmenü verschafft über den Web Browser Zugang zu folgenden

Informationen: eine Einführung in die Datenbank (diese Datei); die

Merkmalsliste mit und ohne die dazugehörigen Erklärungen; implizite Attribute;

Danksagung; Bibliographie; Angaben, wie man zitieren soll; Kontakte sowie

Fragen der Haftung und des Copyright.

(Einführung und weitere

Informationen) im Hauptmenü verschafft über den Web Browser Zugang zu folgenden

Informationen: eine Einführung in die Datenbank (diese Datei); die

Merkmalsliste mit und ohne die dazugehörigen Erklärungen; implizite Attribute;

Danksagung; Bibliographie; Angaben, wie man zitieren soll; Kontakte sowie

Fragen der Haftung und des Copyright.

Der Schalter

(“Information zu den Taxa”)

öffnet ein Fenster, in dem Taxonbeschreibungen sowie die begleitenden

Abbildungen abgerufen werden können.

(“Information zu den Taxa”)

öffnet ein Fenster, in dem Taxonbeschreibungen sowie die begleitenden

Abbildungen abgerufen werden können.

Eine makroskopische Bestimmung, auch wenn sie nach bestem

Wissen durchgeführt ist, wird oft eine Auswahl mehrerer Hölzer ergeben, die nur

schwer oder nicht zu trennen sind mit Hilfe der noch verfügbaren Merkmale. In

solchen Fällen sollte man den Schalter  (“Unterschiede”) aktivieren, der dann eine Liste der Unterschiede zwischen ausgewählten Hölzern

ausgibt, entweder für alle Merkmale oder für eine ausgewählte Untergruppe von

Merkmalen.

(“Unterschiede”) aktivieren, der dann eine Liste der Unterschiede zwischen ausgewählten Hölzern

ausgibt, entweder für alle Merkmale oder für eine ausgewählte Untergruppe von

Merkmalen.

Mit Hilfe des Schalters

(“Information zu den Taxa”)

können die Abbildungen zu den Hölzern aufgerufen und für einen direkten

Vergleich auch nebeneinander gelegt werden.

(“Information zu den Taxa”)

können die Abbildungen zu den Hölzern aufgerufen und für einen direkten

Vergleich auch nebeneinander gelegt werden.

Der sorgfältige Vergleich der Unterschiede und der Abbildungen kann wertvolle Hinweise geben, wenn es darum geht, Übereinstimmungen eines unbekannten Holzes mit einem der noch übrigen Taxa aufzuzeigen.

Die in der Datenbank unter dem Merkmal #4 – „Weitere Handelsnamen“: verwendeten zweibuchstabigen Abkürzungen zur Kennzeichnung der Länder, in denen die jeweilige Baumart vorkommt, sind den ISO 3166 Code Lists – English Country Names and Code Elements – entnommen. Diese Liste ist auf der ISO Homepage www.iso.org zu finden kann dort aufgerufen bzw. ausgedruckt werden.

Darüber hinaus sind in einzelnen Fällen auch eigene Abkürzungen in Verwendung, wenn ganze Regionen gekennzeichnet werden sollen, z.B.: „cAm“ = Mittelamerika.

Innerhalb des Landes Malaysia wird mitunter zwischen den östlichen Staaten Sabah („MY-Sab“) und Sarawak („MY-Swk“) differenziert.

Das Programm startet im normalen Arbeitsmodus, der für übliche Anwendungen völlig ausreicht und in dem der Ablauf einer Identifikation weitgehend automatisiert ist. Mehr Optionen bietet der "fortgeschrittene Arbeitsmodus", der aus dem Dateimenü aufgerufen werden kann.

Hilfe für alle Intkey Optionen ist im fortgeschrittenen Arbeitsmodus verfügbar.

Beispiele für die ausgearbeitete Anwendungen von Intkey für die Identifikation und den Abruf von Informationen findet man bei www.delta-intkey.com unter “Overview of the DELTA System”.